消化道早癌的“克星”——内镜下粘膜剥离术(ESD)

来源:消化内科作者:熊莉娜 时间:2025-03-26

阅读量:1445

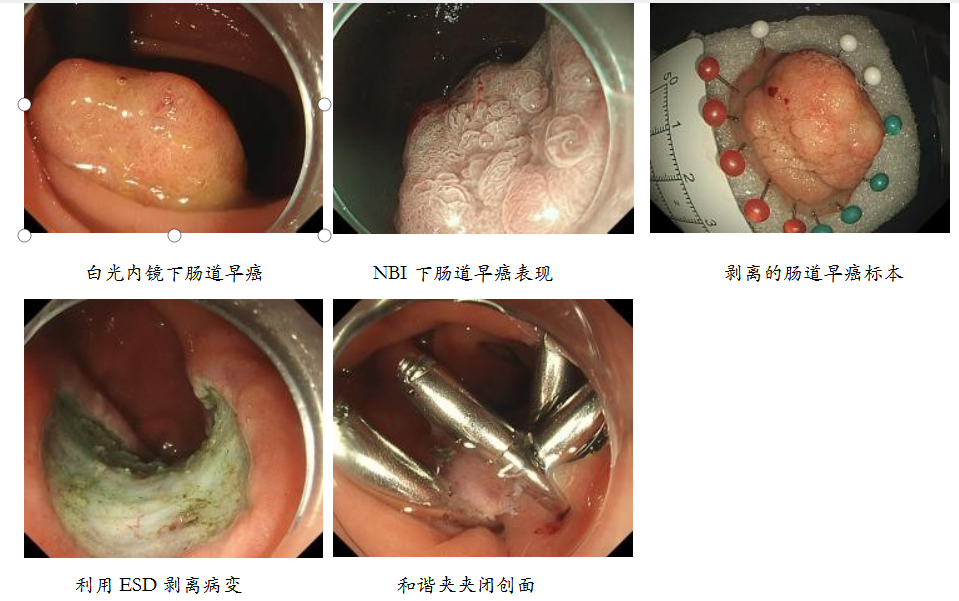

近日,一位名为陶连名(化名)的患者因大便习惯改变来到消化科门诊就诊,患者近半年来无明显诱因出现间断腹泻,每日大便4-5次,无明显腹痛、便血、体重减轻不适,接诊医生余红璐建议患者行电子结肠镜检查,经检查在距肛门口15cm见一大小约2cm*3cm的扁平隆起性病变,中央凹陷,在NBI下观察腺体排列不规则,遂取组织活检,病理活检后诊断为低级别上皮内瘤变(早癌),在消化科熊莉娜主任及其团队充分评估患者病情及不同的治疗方案获益及风险后,最终决定进行内镜下黏膜剥离术(ESD),在内镜医生、护理、麻醉多团队的紧密配合下,主刀医生经过一个半小时的耐心镜下剥离,完整切下病灶黏膜,顺利完成了手术,患者安还病房。术后3天患者开始进食流质饮食,术后6天患者出院,此例手术的成功也获得了家属的高度认可。

那么,什么是内镜下黏膜剥离术(ESD)?内镜下黏膜剥离术(Endoscopic Submucosal Dissection,ESD)是一种先进的内镜微创技术,将消化道早期癌变、癌前病变及较大息肉(≥2cm)与其下方的黏膜下层逐步剥离,以达到将病灶完全切除的目的,是早期消化道肿瘤的首选治疗方式。

技术优势:微创无切口:经自然腔道(口腔/肛门)操作,体表无伤口;根治性切除:完整剥离病变,降低复发风险;器官保留:避免传统手术的器官切除(如胃大部切除);恢复迅速:术后2-3天可进食,住院时间短;病理评估更准确:完整标本利于病理分期。

专家提醒:早期消化道癌通常无症状!建议高危人群(40岁以上、家族史、长期幽门螺旋杆菌感染等)定期接受胃肠镜筛查,发现早癌及时ESD治疗,5年生存率可达90%以上。

患者版

患者版 公众版

公众版 English

English